乳脂中脂肪酸组成对牧场营养管理的影响

乳脂中脂肪酸组成对牧场营养管理的影响

包愈 博士

牧场DHI检测项目在中国已经推行多年,帮助众多牧场建立了生产性能记录。DHI全称为Dairy Herd Improvement, 意为奶牛生产性能测定,测定指标包括奶产量、乳脂率、乳蛋白率、体细胞数、牛场信息、牛只系谱、繁殖记录等信息。乳指标是我们从DHI结果中获得的重要数据板块,不仅仅作为牛奶质量的检测指标,更可以帮助牧场分析营养方案是否合理,但是随着奶牛产业的发展和精准营养的推广,简单的乳脂率、乳蛋白率、脂蛋比等指标已经难以满足牧场评估营养管理的需求,因此目前国内外先进牧场已经开始对乳指标测定有了新的要求,本文将从乳脂中脂肪酸组成这一角度来介绍如何应用该指标帮助牧场管理和制定营养策略。

首先介绍乳脂的组成,乳脂是乳成分中最不稳定的成分,受营养、环境、牛群、季节等因素会时常出现波动,总的来说乳脂共由400多种不同类型脂肪酸组成,但是98%的乳脂都是以甘油三脂形式存在的,乳脂根据来源可以分为三大类:从头合成脂肪酸(C<16短链)、血液吸收的已经合成的脂肪酸(C>16长链)和混合来源脂肪酸(C=16),占比分别为20-30%、35-40%、35%。从头合成脂肪酸是在乳腺中重新合成的,主要来源是瘤胃发酵的乙酸和丁酸;血液吸收的已经合成的脂肪酸主要来自日粮中的脂肪酸和体脂,混合来源脂肪酸既可以直接从血液吸收已经合成的脂肪酸,也可以在乳腺中再加工,主要是C16脂肪酸。根据这三类脂肪酸的比例,可以反映出瘤胃脂肪酸发酵类型,从而判定日粮组成是否合理。

尤其应该关注的是从头合成脂肪酸的比例,从头合成脂肪酸比例首先能够反应的是瘤胃功能和瘤胃发酵状态,上文提到从头合成脂肪酸是依靠瘤胃发酵的乙酸和丁酸作为来源在乳腺中重新合成的,因此瘤胃发酵产出的乙酸和丁酸含量直接影响乳脂中从头合成脂肪酸的含量。而乙酸主要来自瘤胃微生物对纤维的降解,因此高水平的日粮有效纤维能够增加瘤胃乙酸的产生量。另外我们知道瘤胃中的微生物是不能够直接利用不饱和脂肪酸的,因此首先会经过生物氢化过程将不饱和脂肪酸转化为饱和脂肪酸,但是这个过程存在生成反式脂肪酸的风险,很少量的反式脂肪酸都会影响乳腺中脂肪酸的从头合成,从而使乳脂下降。因此三类脂肪酸组成都有各自的安全范围。

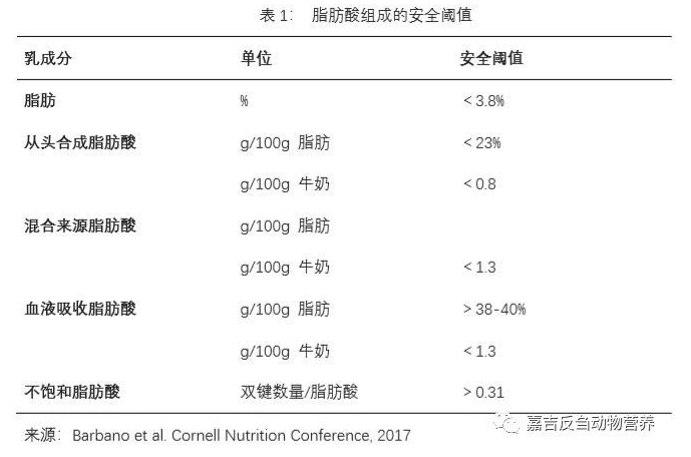

表一为康奈尔大学的相关研究,该研究以荷斯坦奶牛牧场奶罐乳成分指标作为检测指标,以3.8%乳脂作为标准,研究表明乳脂中从头合成脂肪酸如果低于23%,或者血液吸收的已经合成的脂肪酸大于40%就意味着牛群的瘤胃功能开始不正常,也就意味着如果超过安全阈值,乳脂将达不到3.8%的目标。

同时,饲喂管理上也能够影响牛奶中从头合成脂肪酸的含量,有研究表明,饲养密度、采食空间、以及每天采食次数都直接影响牛奶中从头合成脂肪酸的含量,牛奶中高从头合成脂肪酸的牛群普遍都来自饲养密度低、采食空间大、采食次数多的牛群。因为这样的采食行为能够保证瘤胃的正常发酵,从而降低乳脂抑制的风险。

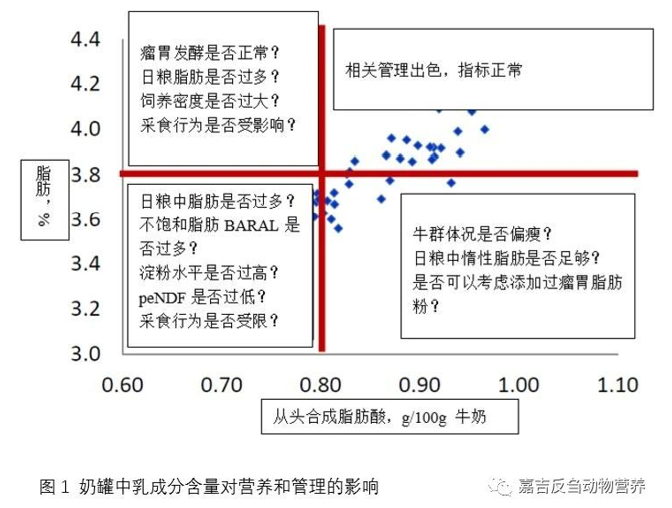

下图更为细致的描述了我们可以从牛奶中从头合成脂肪酸含量的高低找到什么问题,以及如何解决,图标的横坐标指的是每100g牛奶中从头合成脂肪酸的含量,g;纵坐标指的是牛奶中乳脂率,%。根据数据分布,我们预先设定的理想值是,3.8%的乳脂和0.8g的从头合成脂肪酸。如果数据大多集中在左上区域,说明瘤胃功能可能出现问题,要考虑日粮脂肪含量是否过高,饲养密度是否过大。如果数据集中在左下区域,要考虑日粮中脂肪含量是否太高(尤其是不饱和脂肪,BARAL),是否淀粉水平过高?peNDF是否过低?采食行为有没有受限?如果数据集中在右下角,要考虑牛群体况是否偏瘦?是否考虑应该在日粮中添加惰性脂肪或者添加过瘤胃脂肪粉?如果数据在右上角,那么说明牧场总体工作非常出色,应该继续保持。同样的,如果牛奶中来自血液吸收的已经合成的脂肪酸(主要来自日粮和体脂)含量发生波动,可以查看日粮是否发生变动,尤其是脂肪含量或脂肪形式是否发生变化。

综上所述,如果以现有的乳脂率作为评判营养方案的指标可能会掩盖一些细节,因此如果实际生产中能够用牛奶中脂肪酸含量作为辅助评判指标,会更准确地找到问题源头并加以改善。而且,通过对瘤胃脂肪酸组成的测定,更加能够将日粮-瘤胃-乳腺-泌乳这一路线建立起更为紧密的联系,尤其是能够反应瘤胃的发酵功能,这将直接帮助牧场制定更为合理的日粮配方。

转自:嘉吉反刍动物营养